Эта новинка периодически появлялась на снимках в Сети и ее прототип, известный как Honami, широко обсуждался поклонниками японского бренда. Но окончательные подробности об устройстве стали известны буквально перед основной презентацией, прошедшей в первый день работы выставки IFA 2013 в Берлине. Sony Xperia Z1 получила новую камеру и очень продвинутое программное обеспечение для нее, а также ряд аппаратных улучшений в виде нового процессора Qualcomm Snapdragon 800 и аккумулятора емкостью 3000 мА/ч. Был доработан и дизайн флагманской модели, благодаря чему Z1 стал удобнее и эргономичнее. Если в Xperia Z преобладало сочетание пластика и стекла, то теперь предпочтение отдано металлу. Ну и конечно, как представители всей линейки, Z1 отличается своей влагозащищенностью (стандарты IP55 и IP58).

Эта новинка периодически появлялась на снимках в Сети и ее прототип, известный как Honami, широко обсуждался поклонниками японского бренда. Но окончательные подробности об устройстве стали известны буквально перед основной презентацией, прошедшей в первый день работы выставки IFA 2013 в Берлине. Sony Xperia Z1 получила новую камеру и очень продвинутое программное обеспечение для нее, а также ряд аппаратных улучшений в виде нового процессора Qualcomm Snapdragon 800 и аккумулятора емкостью 3000 мА/ч. Был доработан и дизайн флагманской модели, благодаря чему Z1 стал удобнее и эргономичнее. Если в Xperia Z преобладало сочетание пластика и стекла, то теперь предпочтение отдано металлу. Ну и конечно, как представители всей линейки, Z1 отличается своей влагозащищенностью (стандарты IP55 и IP58).

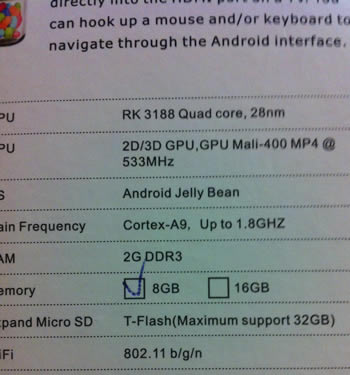

Технические характеристики Sony Xperia Z1:

Технические характеристики Sony Xperia Z1:

- Стандарты сотовой связи: UMTS HSPA+ 900/2100/850/1900/1700 MHz, LTE, GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz;

- Операционная система: Android 4.2 Jelly Bean;

- Процессор: 2,2 GHz четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974;

- Дисплей: 5” с разрешением 1920×1080 пикселей;

- Память: 2 Gb оперативной, 16 Gb встроенной, слот для карт памяти формата microSD (до 64 Gb);

- Камеры: основная 20,7 Mp 1/2,3 CMOS Exmor RS, широкоугольный 27-мм объектив G-lens F2.0, автофокус, стабилизатор, LED-вспышка, фронтальная 2 Мp;

- Коммуникационные возможности: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, DLNA, MHL, Micro USB, NFC, GPS\aGPS, 3,5 мм аудиоразъем;

- Аккумулятор: 3000 мА/ч;

- Размер: 144,4×73,9×8,5 мм;

- Вес: 169 гр.

Дизайн

Xperia Z1 сохранила хорошо узнаваемые черты смартфонов Sony, в которых прослеживается фирменная концепция OmniBalance. Это симметрия форм, гладкие поверхности, разумный минимализм без ущерба для эргономики. Модель по стилю напоминает Xperia Z, но его нельзя назвать копией прошлого флагмана.

По контуру смартфона теперь проходит полоска из полированного алюминия, что с сочетании с закаленным стеклом смотрится более выигрышно. Из алюминия изготовлены и заглушки, которые закрывают коммуникационные разъемы смартфона. Улучшилась эргономика смартфона за счет того, что благодаря скошенным граням его стало удобнее держать в руке. Кстати, чуть больше, чем у Xperia Z, стали и размеры новинки. На правом торце смартфона находятся три механические кнопки, в том числе и отдельная клавиша для съемки, которой не было у Sony Xperia Z. Динамик теперь размещается на нижнем торце устройства и стал более громким.

По контуру смартфона теперь проходит полоска из полированного алюминия, что с сочетании с закаленным стеклом смотрится более выигрышно. Из алюминия изготовлены и заглушки, которые закрывают коммуникационные разъемы смартфона. Улучшилась эргономика смартфона за счет того, что благодаря скошенным граням его стало удобнее держать в руке. Кстати, чуть больше, чем у Xperia Z, стали и размеры новинки. На правом торце смартфона находятся три механические кнопки, в том числе и отдельная клавиша для съемки, которой не было у Sony Xperia Z. Динамик теперь размещается на нижнем торце устройства и стал более громким.

Оригинальной особенностью последних поколений смартфонов Sony была защита от влаги и пыли. В новой модели требования даже повысились, и Xperia Z1 соответствует стандартам IP55 и IP58. Разъем для наушников не снабжен заглушкой, но, тем не менее, надежно защищен от попадания воды. Также в смартфоне появился разноцветный диод декоративной подсветки. Он расположен в прорези основного динамика. Новинка доступна в трех цветовых решениях: черном, белом и фиолетовом.

Оригинальной особенностью последних поколений смартфонов Sony была защита от влаги и пыли. В новой модели требования даже повысились, и Xperia Z1 соответствует стандартам IP55 и IP58. Разъем для наушников не снабжен заглушкой, но, тем не менее, надежно защищен от попадания воды. Также в смартфоне появился разноцветный диод декоративной подсветки. Он расположен в прорези основного динамика. Новинка доступна в трех цветовых решениях: черном, белом и фиолетовом.

Дисплей

Xperia Z1 отличается большим 5” экраном с разрешением 1080х1920 пикселей при изготовлении которого использовались технологии TRILUMINOS и X-reality. Первая позволяет передать больший спектр цветов, что позволяет сделать более привлекательными однотонные фотографии, а X-reality делает цвета более насыщенными и четкими, что пользователь почувствует при просмотре некачественного видео на YouTube.

Дисплей защищен специальным закаленным стеклом. Точно такое же стекло используется на задней части корпуса. Кроме этого, поверхности покрыты специальной пленкой. По традиции, экраны Sony прекрасно ведут себя на солнце, не бликуя и не теряя сочности красок. Не стал исключением и экран Xperia Z1.

Дисплей защищен специальным закаленным стеклом. Точно такое же стекло используется на задней части корпуса. Кроме этого, поверхности покрыты специальной пленкой. По традиции, экраны Sony прекрасно ведут себя на солнце, не бликуя и не теряя сочности красок. Не стал исключением и экран Xperia Z1.

Аппаратная начинка

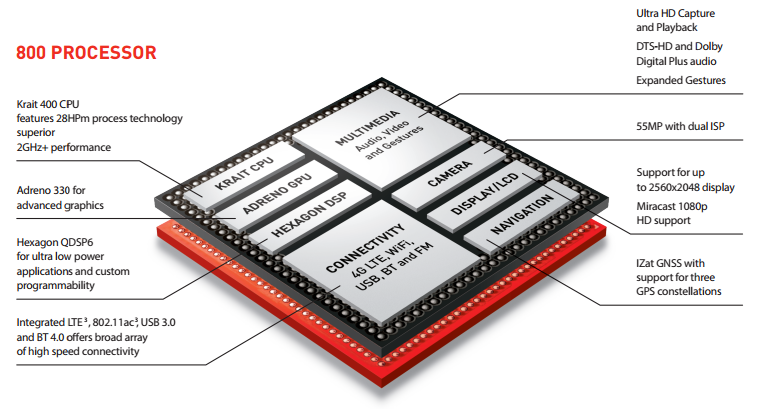

Смартфон получил мощный 2,2 GHz четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdargon 800, который встречается во всех последних новинках на рынке. По мощности и производительности Xperia Z1 в линейке устройств Sony можно сравнить разве что с Sony Xperia Z Ultra, но это игрок из другой весовой категории.

Здесь используется и значительно более мощным графический адаптер Adreno 330, удельная производительность которого более чем в 2 раза выше предыдущей модели. Xperia Z1 оснащен 2 Gb оперативной и 16 Gb встроенной памяти, из которых 11 Gb предоставлены пользователю. Кроме этого, можно установить карту памяти емкостью до 64 Gb. Смартфон поддерживает работу не только в сетях 2G и 3G, но предоставляет возможность получить доступ к скоростному мобильному интернету в сетях LTE. Новинка может синхронизироваться при помощи dock-станции Sony DK-31 или заряжаться с ее помощью, для чего на торце устройства расположены специальные магнитные разъемы. Емкость аккумулятора равна 3000 мА/ч, и судя по ряду проведенных тестов, одного заряда должно быть достаточно для 1,5-2 дней работы при средней загруженности. Это очень хороший результат для модели с большим экраном и столь мощной начинкой.

Здесь используется и значительно более мощным графический адаптер Adreno 330, удельная производительность которого более чем в 2 раза выше предыдущей модели. Xperia Z1 оснащен 2 Gb оперативной и 16 Gb встроенной памяти, из которых 11 Gb предоставлены пользователю. Кроме этого, можно установить карту памяти емкостью до 64 Gb. Смартфон поддерживает работу не только в сетях 2G и 3G, но предоставляет возможность получить доступ к скоростному мобильному интернету в сетях LTE. Новинка может синхронизироваться при помощи dock-станции Sony DK-31 или заряжаться с ее помощью, для чего на торце устройства расположены специальные магнитные разъемы. Емкость аккумулятора равна 3000 мА/ч, и судя по ряду проведенных тестов, одного заряда должно быть достаточно для 1,5-2 дней работы при средней загруженности. Это очень хороший результат для модели с большим экраном и столь мощной начинкой.

Камера и приложения

Xperia Z1 получил новую матрицу, которая состоит из нескольких компонентов. G-lens, которая применяется в профессиональной оптике Sony и в обычных цифровых фотоаппаратах, позволяет фиксировать большой объем информации на матрицах в устройствах, обладающих небольшой толщиной.

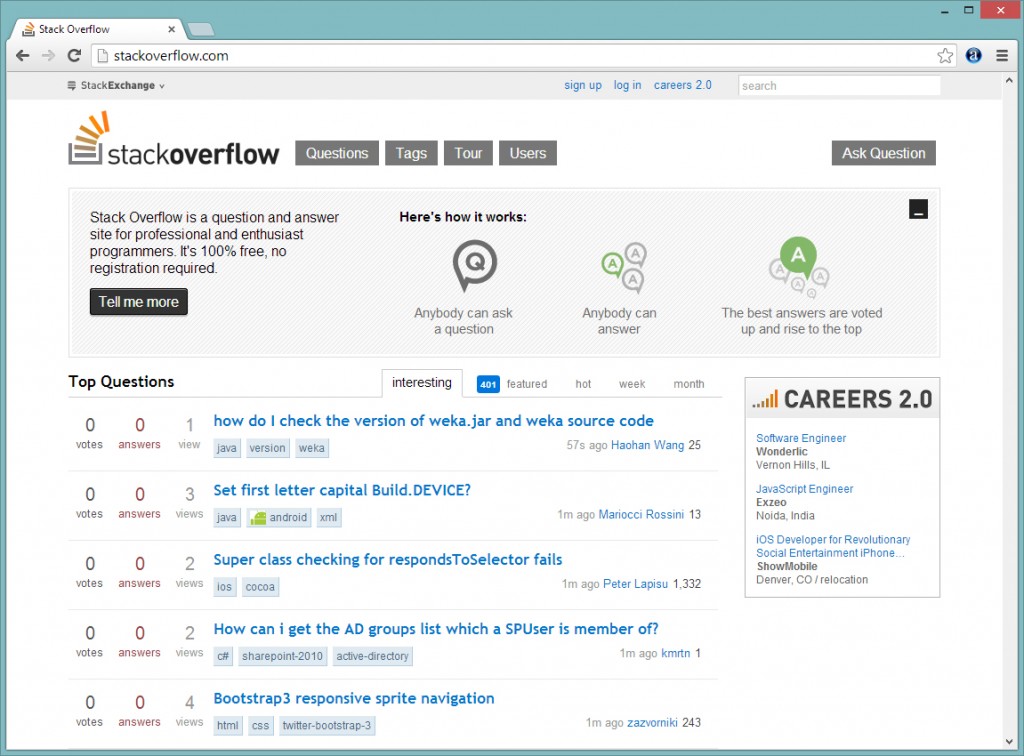

Размер матрицы в смартфоне составляет 1/2.3”. Камера снимает с разрешением в 20,7 Мр и позволяет делать качественные снимки даже при цифровом зуме. Используется специальный процесс для обработки фото, что дает возможность снизить уровень шумов в условиях недостаточной освещенности, этот же процесс отвечает за стабилизацию видео при съемке. Timeshift burst позволяет делать до 61 снимка за одно нажатие, причем смартфон начинает снимать еще до того, как была нажата клавиша. Таким образом, после активации этой опции устройство делает 30 фотографий, потом одну фотографию при нажатии на кнопку и еще 30 снимков после. Все кадры делаются в максимальном разрешении. Используя технологию дополненной реальности Sony SmartAR, приложение AR effect позволяет автоматически добавлять в кадр различные анимационные элементы. Шаблоны для этого приложения будут со временем появляться в Google Play, что позволит расширить возможности дополненной реальности. Еще одна интересная возможность камеры – on-line трансляция видео в Facebook, которая позволяет запустить потоковое видео на свою страничку для всех друзей или только определенных пользователей. Функция визуального поиска Info-eye предоставляет информацию о достопримечательностях и предметах, например, книгах или вине при съемке фото.

Размер матрицы в смартфоне составляет 1/2.3”. Камера снимает с разрешением в 20,7 Мр и позволяет делать качественные снимки даже при цифровом зуме. Используется специальный процесс для обработки фото, что дает возможность снизить уровень шумов в условиях недостаточной освещенности, этот же процесс отвечает за стабилизацию видео при съемке. Timeshift burst позволяет делать до 61 снимка за одно нажатие, причем смартфон начинает снимать еще до того, как была нажата клавиша. Таким образом, после активации этой опции устройство делает 30 фотографий, потом одну фотографию при нажатии на кнопку и еще 30 снимков после. Все кадры делаются в максимальном разрешении. Используя технологию дополненной реальности Sony SmartAR, приложение AR effect позволяет автоматически добавлять в кадр различные анимационные элементы. Шаблоны для этого приложения будут со временем появляться в Google Play, что позволит расширить возможности дополненной реальности. Еще одна интересная возможность камеры – on-line трансляция видео в Facebook, которая позволяет запустить потоковое видео на свою страничку для всех друзей или только определенных пользователей. Функция визуального поиска Info-eye предоставляет информацию о достопримечательностях и предметах, например, книгах или вине при съемке фото.

Выводы

Новый флагман, как и недавно запущенный в продажу Sony Xperia Z Ultra, предлагает более качественный дисплей. Помимо него, Xperia Z1 получила обновленный и более эргономичный корпус, благодаря чему пользоваться смартфоном стало еще удобнее. Появилась также отдельная клавиша для съемки фото, а сама камера обзавелась новой матрицей и продвинутыми функциями, которые будут только улучшаться с выходом новых прошивок. Аппаратная начинка смартфона от Sony тоже на высоте. Так что впечатления о новом флагмане остались только самые положительные.